强国必先强教,强教必先强师。近年来,学校围绕“十四五”规划、“创硕三年行动计划”等战略目标,持续实施人才强校战略,厚植成长沃土,积蓄发展动能,人才队伍发展体系日趋完善,引导教师深入践行“厚德博学、教书育人”教风,激励教师潜心育人,提升教师专业发展能力和教育教学水平,推动教师队伍建设提质增效。

以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章

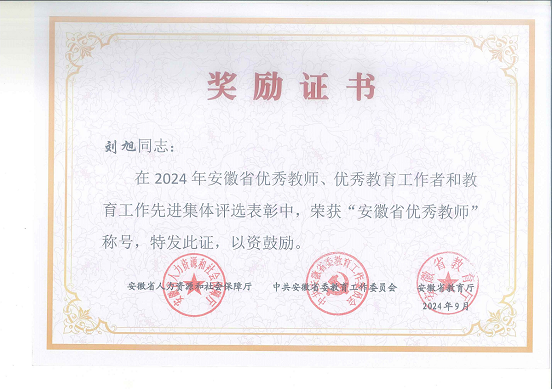

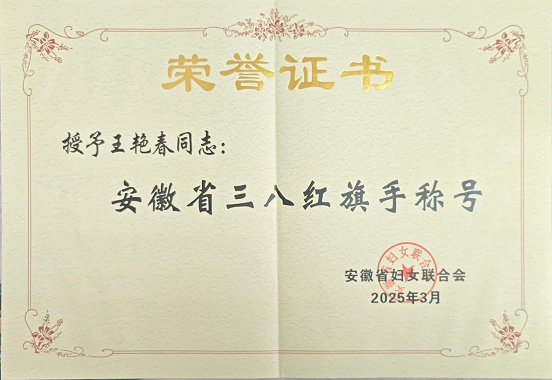

学校紧紧围绕立德树人根本任务,以教育家精神为引领,通过制度创新、理论武装、典型选树、人文关怀等多维度举措,全面加强师德师风建设,为教育强国建设注入持续动力。健全师德师风建设长效机制,成立党委教师工作委员会,设立校院两级师德师风建设领导小组,出台《关于建立健全师德建设长效机制的实施意见》等,全面实行师德问题“一票否决”机制,强化师德师风建设刚性约束。把提升教师思想政治素质作为教师队伍建设的根本性、先导性任务来抓,将思想政治建设纳入教职工例会、教师党支部“三会一课”,贯穿各类专题培训、师德状况调研等全过程,充分发挥教师党支部的战斗堡垒作用。注重先进典型选树引领,通过集中学习研讨、专题辅导报告、政策宣讲等多种形式,新教师入职宣誓、老教师荣休仪式等多项举措,推动师德师风教育融入日常、抓在经常。强化反面警示,深入推进师德师风专项整治,编制师德典型案例汇编,真正实现入脑入心,达到“猛击一掌、当头一棒”的警醒效果。近五年,教师荣获安徽省优秀教师、安徽省“最美教师”、优秀共产党员、优秀党务工作者、安徽省三八红旗手称号、教科文卫体工会系统师德先进个人等荣誉称号21人;1个教学单位获评“安徽省教育工作先进集体”,1名教师的先进事迹被编入安徽省《师德优秀典型先进事迹学习读本》,着力营造崇尚师德、学习先进的浓厚氛围。

坚持人才强校根本大计,深耕人才扎根优质沃土

引才数量质量双提升。为落实立德树人根本任务,满足本科教育教学师资需求,学校秉持开放包容、积极主动的引才理念,多管齐下、多措并举,通过发布长期招聘公告,与高校人才网、博士研究生招聘网、中国博士人才网等公司合作,参加引才招聘活动等全方位拓展人才引进渠道,近三年,学校共计引进博士达200余人,专任教师中博士占比已达到35%以上。拥有国家高层次人才特支计划青年拔尖人才、安徽省学术和技术带头人后备人选、安徽省领军人才教学名师、安徽省重点实验室学术带头人等各类省级高层次人才7人;8人入选安徽省高端人才引育项目;获批安徽省科研创新团队7个。学校师资队伍结构不断优化,为本科教学工作奠定了坚实的人才与智力基础。

创新柔性引才模式。突破地域与身份限制,打造“不唯所有、但求所用”的柔性引才品牌。实施“涂山学者奖励计划”,精准引进中国科学院研究员等顶尖专家担任A类学者,柔性聘任浙江财经大学、西安音乐学院等4名学科领军人才,构建“候鸟式”服务机制,通过联合攻关、课程共建、团队带教等方式,推动材料科学、音乐与舞蹈学等学科实现跨越式发展。近三年外聘名誉教授、客座教授等13人,形成“高端人才领衔、本土团队跟进”的协同发展格局。

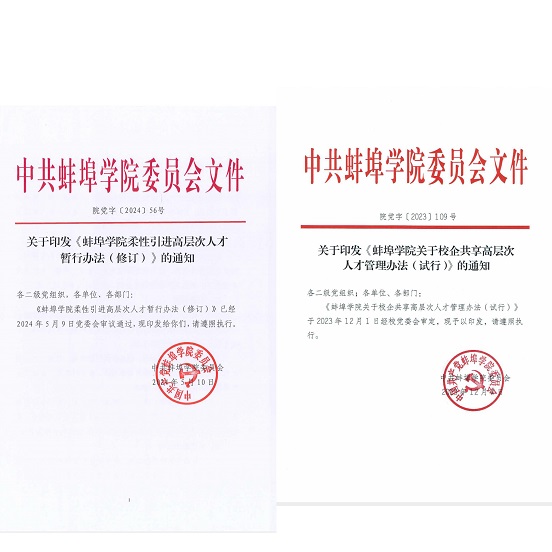

构建全周期制度体系。以硕士点建设为牵引,形成覆盖“引进-培养-评价-激励”的闭环制度集群。修订《高层次人才引进办法》,出台《涂山学者奖励计划》《校企共享高层次人才管理办法》《柔性引进高层次人才暂行办法》等10余项核心制度,在职称评聘中破除“五唯”倾向,将产学研贡献纳入核心评价指标;在培养体系中设立专项经费支持教师攻读博士学位、赴国内外访学,构建“引进有力度、培养有梯度、激励有温度”的制度环境,2022年以来累计投入人才专项经费近2.4亿元,为高层次人才发展提供坚实保障。

秉持育才砺能使命,筑牢教师队伍根基

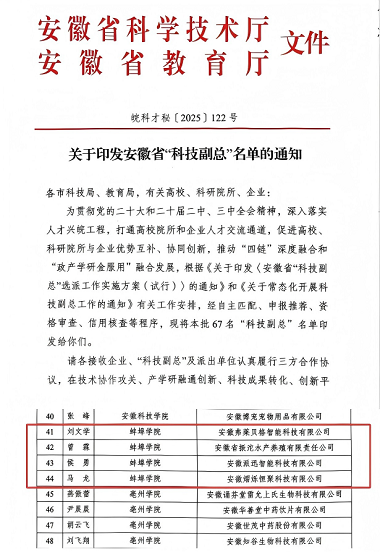

构建“四层四端”教师能力提升体系。以导师、培训、竞赛、教研等“四端”为实施抓手,形成覆盖新入职教师、青年教师、骨干教师、专家型教师等四个层级的教师能力提升体系。导师端,重点面向新入职教师与青年教师,以助力站稳讲台、夯实教学基础为核心目标,充分发挥骨干教师和专家型教师的“传帮带”作用,全面实施青年教师导师制。培训端,覆盖全体教师,遵循分层分类原则,聚焦思想政治教育、师德师风及业务能力等,校内全年常态化开展各类专题培训,校外选派优秀教师到政府机关、企业进行挂职锻炼。竞赛端,以青年教师和骨干教师为重点,突出“以赛促训、以赛促教”,致力于打造教学示范案例、培育教学先进典型。教研端,以教学团队建设为基础,依托骨干教师和专家型教师的引领带动作用,聚焦专业建设、课程建设、教育教学方法改革等开展教育教学研究,以教研驱动教学能力提升。近三年,各类专题培训累计参培6419人次;组织新入职教师岗前培训141人,为139名青年教师配备导师,近三年选派19名教师到企业挂职“科技副总”,19名教师获批“双链专员”,通过人员双向流动助力教师产学研用能力提升。

推进教师分类评价改革。深入贯彻落实《新时代教育评价改革总体方案》等文件精神,以“破五唯”和“立新标”为核心抓手,聚焦职称评审、聘期考核、绩效分配等关键环节,针对专职思政课教师、专职辅导员、体育艺术类教师等不同教师群体,区分教学型、教学科研型、科研型等不同岗位类型,建立健全科学完备的分类考核评价机制,引导教师分类发展、差异化发展,激发各类教师的专业潜能与发展活力。

加强双师双能型教师队伍建设。坚持引育并举,致力于打造一支结构优化、素质卓越、理论根基深厚且实践能力突出的“双师双能型”教师队伍。出台《“双师双能型”教师认定与管理暂行办法》,系统推进教师实践能力培育,主动选派教师赴企业参与实践锻炼、科技服务及项目合作,引进行业企业专家学者、技术骨干到校任职或提供服务。现有“双师双能型”教师443人,占专任教师总数的47.74%,为应用型人才培养提供了坚实的师资支撑。

注重实践教学教师队伍建设。强化实验教师队伍建设,根据教学需求配备专职实验实训教师,优化实验实训教师管理与考核办法,明确岗位设置、岗位职责及聘任规程,健全实验室教辅人员准入退出机制与职称晋升通道,现有专职实验实训教师56人。规范实践教学教师的管理与考核工作,组织实践教学教师参与各类专项培训,打通理论教学与实践教学之间的壁垒,着力提升实践教师队伍能力和水平。